柳本 元晴 Yanamoto Motoharu

フリー・スポーツ・ジャーナリスト

立教大学卒業/週刊ベースボール元編集長

広島県出身。1982年に(株)ベースボール・マガジン社に入社。週刊ベースボール編集部にて、プロ野球、アマチュア野球などを中心に編集記者を務める。91年に水泳専門誌(スイミング・マガジン)の編集長に就任。92年バルセロナ、96年アトランタ五輪を現地にて取材。98年、創刊されたワールド・サッカーマガジン誌の初代編集長を務めたのち、99年3月から約10年間にわたって週刊ベースボール編集長を務める。2014年1月に(株)ベースボール・マガジン社を退社。フリーとしての活動を始める。2012年からは東京六大学野球連盟の公式記録員を務めている。

8月9日から始まる夏の甲子園、第96回全国高校野球選手権大会に向けて、全国の各地区の代表が、続々と決まっている。今年の地区大会では甲子園の常連と言われている高校や、前評判の高かった高校が、早い段階で敗れるなど、例年とは違った様相を見せているのが、特徴と言えば特徴だ。甲子園では、学校名を聞いただけでは、どこの県の代表かすぐにはピンと来ない、そんな学校が増えそうな気がする。それはそれで、フレッシュでいいと思う。

その中で24日には済美・安楽智大投手、4日前には昨年の覇者でもある前橋育英・高橋光成投手、昨年の甲子園を沸かせたプロ注目の2人の投手も涙をのんだ。

その2人に代わって、甲子園で一番の注目投手になりそうなのが、岩手県大会を勝ち抜いた盛岡大附・松本裕樹投手だ。183cm、80kgの体格。球速も150kmを計時するという。スポーツ紙は、岩手県の学校ということもあって、同県出身の話題の“二刀流”選手「大谷二世」の見出しが躍った。

大谷二世――。素質の高さを表す表現として、プロ野球で活躍している選手の名前を挙げることはよくある。ついこの間まで、全国各地から「ダルビッシュ」が次々と出た。「北陸のダルビッシュ」「九州のダルビッシュ」…、そういえば、”本物”のダルビッシュ有がかつて所属した北海道日本ハムは、5年前のドラフトで「埼玉のダルビッシュ」中村勝投手をドラフト1位で獲得した。野球

素質の高さはもとより、その風貌、投げ方もどこか本家ダルビッシュに似ているところもあり、なるほど「埼玉のダルビッシュね」と、感心したような記憶がある。

前置きが長くなったが、昨今のスポーツ紙のこの手の報道は、ちょっと安易すぎはしないかという気がする。私も、かつて、これらのスポーツマスコミの末席にいたので、あまり大きな声で批判はしたくないのだが、なぜこういう表現を嫌うかと言えば、単純なこと。「二世」と呼ばれた選手で、「本家(あるいは一世)」を上回る活躍を見せた選手はまずいない。

江夏二世、村田二世、江川二世……、同じ出身地や高校の後輩、あるいは顔が、投げ方が、さらには境遇が似ているからと、さまざまな理由で「二世」と呼ばれた選手は数々いるが、本家を上回る活躍、結果を残した選手は、ほとんどいないのである。

二世と呼ぶことはすなわち、その選手の特徴のなさを表しているようで、あまりいい気持ちがしない。当の本人にしても、その選手がよほど「本家」にあこがれていて、そう呼ばれることを希望したのならともかく、安易にそう表現するのは、どうなのかなと思うのである。

ましてや、今回の松本投手にいたっては、決勝で戦った相手が、その大谷の卒業した花巻東高。「大谷二世」が大谷の母校を下して甲子園切符をつかんだ、ということでは、なんか違うよなあと“違和感”がぬぐえない。ついでに言うと、松本投手は神奈川県の出身で、俗にいう“野球留学”で岩手の盛岡大附に進んでいる。言ってみれば、ほとんど「大谷二世」の要素はない。岩手県の学校であること、球の速い投手であること。その2点だけがかろうじて“二世の条件”と合致するだけなのである。

それでも、彼らは甲子園でマウンドに立った松本に「大谷二世」の呼び方を続けるのだろうか。

そんなことがきっかけで、選手へつけたニックネーム、キャッチフレーズの貧困さをあらためて考えてみた。

今の日本のプロ野球で、「うまい!」と感心するようなニックネーム、キャッチフレーズを持った選手が何人いるだろうか、と。それぞれの技術の高さをうまく表現することはあっても、そのニックネームを聞いただけで選手名が思い当たるという、「言いえて妙」と感心するニックネーム、キャッチフレーズはあるのか、と。

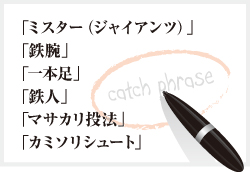

古くは「ミスター(ジャイアンツ)」、「鉄腕」、「一本足」、「鉄人」、「マサカリ投法」、「カミソリシュート」……などなど、昔からの野球ファンなら、それらを聞いただけで長嶋茂雄、稲尾和久、王貞治、衣笠祥雄、村田兆治、平松政次らの名前がすっと出てくる。

テレビの視聴率が下がり、野球人気の低落が叫ばれて久しいが、それでも球場には多くのファンが詰めかけ、現実的にはまだまだ日本のプロスポーツとしてトップの座をきっちりと守っているプロ野球だけに、そういう二次的な要素もファンの興奮を掻き立ててくれるのではないかと思う。そういうキャッチフレーズだけで会話を交わせるとしたら、それはそれで「通」の、「通」ならではの快感を手にする瞬間ではないのか、と。それを導いてあげることができるのがスポーツマスコミの仕事だと思うのだけれど、いかがだろうか。

余談だが、かつて「和製バレンズエラ」と呼ばれた投手がいた。西武(のち中日−ロッテ)に在籍した当時の小野和幸投手だが、なにを隠そう、その「和製バレンズエラ」のニックネームをつけたのが、私がかつて編集長を務めたことがある某週刊野球専門誌。

初めて和製バレンズエラの見出しを付けたのは、私の入社前のことだったが、“和製バレンズエラ”は、二軍では最多勝を二度も獲得するも、一軍昇格後は特に目立った活躍を見せていなかった。まして、バレンズエラはちょっぴり太めの特徴的な体格をしている左腕投手。一方の小野はまさにオーソドックスな本格右腕投手。

当時の先輩に、そんな中途半端(当時。その後一軍でも最多勝を獲得するなど活躍をしている)な選手になぜ、MLBの新進気鋭の超有名投手のニックネームを付けたのかと聞いたことがある。すると返事は、こうだった。

「二軍ではあるけれど、連勝記録を作り、当時のバレンズエラの連勝ぶりをほうふつとさせるところがあった。しかも、甲子園の出場経験もなく、地方の無名校(金足農、当時は甲子園出場はなかった)からドラフト外の入団と、名前が売れていない選手が突然ひのき舞台に出てきた感は、バレンズエラと重ね合わせることができた」

ついでに言うと、左腕投手と右腕投手の違いなど、その投球フォームのどうだ、とかは全く考えなかったとのこと。まあ、乱暴に言うと、ファームで記録を作るほどの投手を掲載するとき、表現するのに困って、苦し紛れにつけたキャッチフレーズが「和製バレンズエラ」だったということらしい。

名前負けしそうなニックネームもその後の小野投手の活躍で、何とか恰好がついたということで、その先輩もほっとしたような顔を見せたいたのが今でも印象に残っている。